|

��z�ɂ���ĐV���Ȏ푰���a�����܂��B���炵���o�C�I�e�N�m���W�[�ł��ˁB |

|

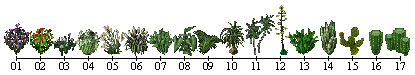

��z�\�ȐA�� |

| ��z�\�Ȏ��� |

��z�\�Ȏ����́A�ԕ��̎������V�i�K�i�A�ؔ�����ꂽ�i�K�j����ƂȂ�܂��B��z����ƁA���̐A���͐�����ɐV���Ȏ푰�E�F�̐A���̎�����悤�ɂȂ�܂��B��z�ɂ���Ăǂ�Ȏ푰�E�F���ł���̂��͌�q���܂��B

|

| ��z�̕��@ |

|

|

�@ |

|

|

�`�F����p�s���X�̉ԕ�

|

��

|

�a�F���i�f�V�R

|

| ���`�Ƃ��Ďg�p�ł���̂��A�O�E��ǂ���̌̂ł��n�j�ł��i�ԕ��͂ǂ�ȏ�Ԃł���ɍ̎�ł��邽�߁j ���a�Ƃ��Ďg�p�ł���̂��A�܂���x����̂Ƃ��Ď���Ă��Ȃ��݂̂̂ł��B��x���ς�̂ɂ͍Ď��邱�Ƃ͂ł��܂���B |

| ��Ԃ̊m�F���@ |

| �E�ԕ��̎�ł��܂���B | |

| �\�ł��B�܂��A�ԕ��̎���\�ł��B | |

| ���łɎ��������Ă��܂��̂ōĎ͂ł��܂���B�ԕ��̎�͉\�ł��B |

| ��z�̖@�� |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

��plain���u���v�ƕ\�L���Ă��܂��B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [�F�̒�`] �܂��A�F�͐F���Ɩ��x�ɕ������܂��B ���F���́A�ȉ��̂U�킪����܂��B�i�ˑR�ψق̔��E����Plain�͕ʖ@���Ȃ̂ŏ��O�j

�����x�͈ȉ��̂Q�킪����܂��B

�Ⴆ��

��z���̖@���́A�F���Ɩ��x�ŕʂ̖@��������Ǝv���Ă��������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�F���̖@�� ���R���F�̖@�� �E���F���m�̌�z�ł́A�F�̍����̒ʂ�Ɏ��R�Ȓ��ԐF���a�����܂��B �����F�ۑ��̖@�� �E���F�ƒ��ԐF�̌�z�ł́A���F���D���ƂȂ�܂��B �E���ԐF���m�̌�z�ł́A���̒��ԐF�������F�v�f�̂����ł��������F������܂��B �@�Ⴆ�Ύ��{���i�{�ԁj�{�i�{���j���� �����F�ۑ��̖@�� �E���F�����m�̌�z�ł́A�e�Ɠ����F���ɂȂ�܂��B

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �A���x�̖@�� �ʐF���Ԃ̌�z�ł͖��x�́u�Áv�ɂȂ�܂��B ���F���Ԃ̌�z�ł͖��x�́u���v�ɂȂ�܂��B ���܂�A���x�̌���ɂ͐e�̖��x�͊W����܂���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �B���F�iplain�j�ۑ��̖@�� plain�ɂ͉����|�����킹�Ă�plain�ɂȂ�܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �C�ˑR�ψق̖@�� �ˑR�ψق̓����_���ŋN����܂��B�m���͂P�����x�Ǝv���܂��B���݁A���Ɣ�������܂��B ���Ȃ��A�ˑR�ψق͐l�H��z���s���A���ꂪ�ǂ�Ȍ�z�ł������Ƃ��Ă��N����`�����X������܂��B�Ⴆ�Aplain�V�_��plain�V�_���|�����킹��悤�ȁA�ꌩ���Ǝƕς��Ȃ��悤�Ɏv�����z�ł��A����͌�z�ɂ͈Ⴂ����܂���ˑR�ψق͋N���蓾�܂��B�t�ɁA�����Ȏ��Ǝł͓ˑR�ψق͌����ċN����܂���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

��z

|

���`

|

||||||||||||||||||

|

��

�a |

|||||||||||||||||||

|

��z

|

|||||||||||||||||||

|

���`

|

|||||||||||||||||||

�X���C�f�B���O�X�P�[�����_ �A���͏�}�̂悤�ɃX���C�f�B���O�X�P�[����ɔz��Ă��܂��B ���̃X�P�[����̓�̐A������z������ƁA���̓�̖ڐ���̒��x�^���Ɉʒu����ڐ���ɂ���A�������܂�܂��B�Ⴆ�A�i�f�V�R�ƃT�{�e���̐^���ɂ���̂̓V�_�ł�����A�T�{�e���~�i�f�V�R�̓V�_�ɂȂ�܂��B ����͌v�Z�ł����߂邱�Ƃ��ł��A��z��������̐A���̔ԍ��𑫂��ĂQ�Ŋ������ԍ������܂�����ƂɂȂ�܂��B �O�P�ƂO�S�̌�z�̂悤�ɁA�����Ȃ����ɂȂ�ꍇ�͏����Ƃ��ė]����̂Ă�i�܂�O�Q�ɂȂ�j�@���ɂȂ�܂��B�������A�O�R�A�O�S�̂悤�ɗׂ荇�������̓��m���|�����킹���ꍇ�͂��̂ǂ��炩�����ꂼ��T�O���̊m���Ŏq���Ƃ��Č���܂��B |

UOEN

©ZED,EBI.

|

||